돌려입기

휴(休) 음식, 음미 잔향 짙은 커피 소개

어른이 돼 가는 과정

떡국과 아메리카노 커피의 향연

‘아메리카노 커피의 맛을 알아야 진정한 어른이 된다’는 다소 관용적 표현이 있다. 여기엔 아메리카노의 쓴 맛을 쓴 맛대로 음미할 줄 알아야 ‘인생의 쓴맛’도 그럭저럭 넘길 수 있다는 애매한 메시지만이 담긴 듯하다.

사실 ‘커피를 커피답게 제대로 즐긴다’는 의미란 그 경계가 무척 모호하다. 다만 취향과 니즈에 따른 개별의 초이스 정도만 가능하다면, 이것으로도 충분할 듯. 이번 웹진은 초반부터 그 목표를 설정해본다. 다름 아닌 그간 얕게만 인지해 온(우리와 같은 지극히 일반인 기준) 커피 본질적 지식을 부디 ‘(작은) 개념 정립’의 장 정도로 여겨줬으면 하는 바람이다.

사실 ‘커피를 커피답게 제대로 즐긴다’는 의미란 그 경계가 무척 모호하다. 다만 취향과 니즈에 따른 개별의 초이스 정도만 가능하다면, 이것으로도 충분할 듯. 이번 웹진은 초반부터 그 목표를 설정해본다. 다름 아닌 그간 얕게만 인지해 온(우리와 같은 지극히 일반인 기준) 커피 본질적 지식을 부디 ‘(작은) 개념 정립’의 장 정도로 여겨줬으면 하는 바람이다.

에디오피아에서 시작된 커피

물고기는 나무에서 나지 않지만 커피는 분명 나무에서 자란다. 서기 850년으로 거슬러 올라가보자. 커피나무의 시발은 에디오피아 카파주에서 비롯된다. 카파주는 에디오피아 남부에 위치한 작은 지역으로, 커피나무는 이곳 카파주에서 양을 몰던 양치기로부터 처음 발견된다.

이는 양들이 목장 인근에 서 있던 나무 열매를 섭취한 뒤 (양들이) 동시다발적으로 각성작용(카페인에 의해)을 일으키는 것을 목격한 양치기의 증언에 기인한다. 한편에서는 (커피의 시작이) 에디오피아가 아닌 중앙아시아라고 주장하기도 하는데, 사실 두 사안 모두 ‘정설’이라 하기엔 어딘가 미흡한 부분이 있으니 판단은 독자가 믿고 싶은 대로.

이는 양들이 목장 인근에 서 있던 나무 열매를 섭취한 뒤 (양들이) 동시다발적으로 각성작용(카페인에 의해)을 일으키는 것을 목격한 양치기의 증언에 기인한다. 한편에서는 (커피의 시작이) 에디오피아가 아닌 중앙아시아라고 주장하기도 하는데, 사실 두 사안 모두 ‘정설’이라 하기엔 어딘가 미흡한 부분이 있으니 판단은 독자가 믿고 싶은 대로.

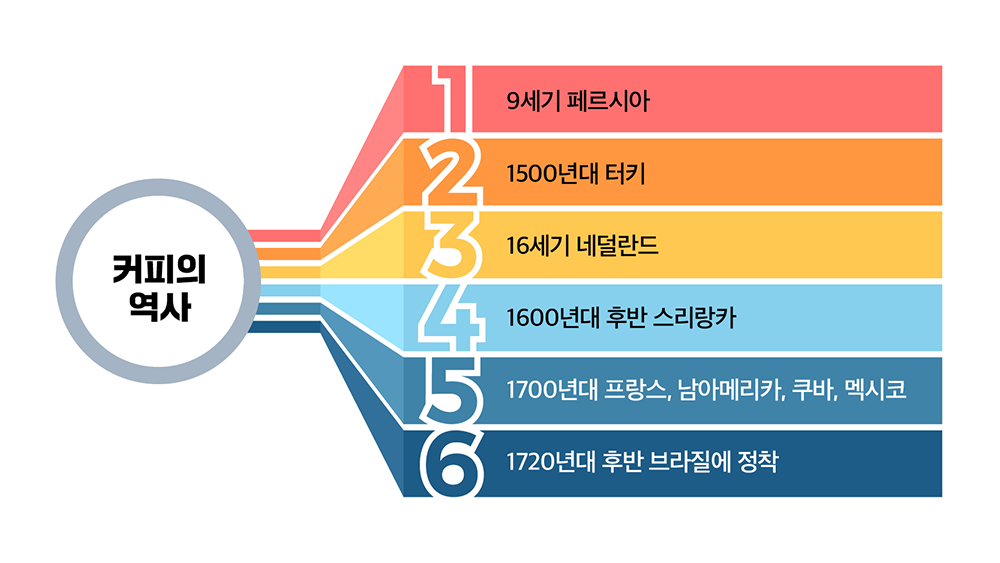

하지만 정설에 가장 가까운 학설을 바탕으로 대략의 (커피) 연혁을 나열해 보자면, 에디오피아에서 출발한 커피나무는 예멘을 거쳐 9세기 페르시아와 1500년대 터키, 이후 16세기 네덜란드를 경유한 후 1600년대 후반 스리랑카로 유입 되었으며, 1700년대 프랑스, 남아메리카, 쿠바, 멕시코를 차례로 지나온 뒤 1720년대 후반 브라질에서 정착됐다는 것이 그나마 공신력 있는 흐름도 일 듯하다.

그렇다면 대한민국 커피의 시발은 과연 언제일까. 브라질 정착 이후 약 200년에 가까운 시간이 흐른 뒤에야 비로소 ‘조선의 커피’를 맛볼 수 있다. 1800년 후반 당시 조선에서는 커피를 ‘양탕국’이라고 불렀다.

양탕국은 궁중용어가 아닌 민간에서 떠돌던 지금의 ‘신조어’와 같은 말로, 여기서 양은 ‘서양’을 의미하며 탕국은 ‘보약’을 뜻한다. 다시 말해 서양에서 넘어온 (보약과 같은)검은 물을 바로 양탕국이라 부른 것이다.

이 커피의 진정한 시작을 진심으로 알고 싶다면 ‘아관파천’을 먼저 이해해야 한다. 다름 아닌 이 커피라는 것이 아관파천 당시 러시아 공사로부터 조선에 들여져 왔기 때문이다. 아관파천은 명성황후 시해 후 신변에 중차대한 위협을 느낀 고종황제가 궁궐을 떠나 러시아 공관으로 몸을 숨겨 보호를 받게 된 사건이다.

여담으로 고종은 러시아 공사로부터 공수 받은 커피를 특별한 장소에서만 음미했다고 전해진다. 바로 ‘정관헌’이라는 곳인데 고종의 ‘전용 휴게실’임과 동시에 외교사절단을 응대하는 공간으로 알려져 있다.

그렇다면 대한민국 커피의 시발은 과연 언제일까. 브라질 정착 이후 약 200년에 가까운 시간이 흐른 뒤에야 비로소 ‘조선의 커피’를 맛볼 수 있다. 1800년 후반 당시 조선에서는 커피를 ‘양탕국’이라고 불렀다.

양탕국은 궁중용어가 아닌 민간에서 떠돌던 지금의 ‘신조어’와 같은 말로, 여기서 양은 ‘서양’을 의미하며 탕국은 ‘보약’을 뜻한다. 다시 말해 서양에서 넘어온 (보약과 같은)검은 물을 바로 양탕국이라 부른 것이다.

이 커피의 진정한 시작을 진심으로 알고 싶다면 ‘아관파천’을 먼저 이해해야 한다. 다름 아닌 이 커피라는 것이 아관파천 당시 러시아 공사로부터 조선에 들여져 왔기 때문이다. 아관파천은 명성황후 시해 후 신변에 중차대한 위협을 느낀 고종황제가 궁궐을 떠나 러시아 공관으로 몸을 숨겨 보호를 받게 된 사건이다.

여담으로 고종은 러시아 공사로부터 공수 받은 커피를 특별한 장소에서만 음미했다고 전해진다. 바로 ‘정관헌’이라는 곳인데 고종의 ‘전용 휴게실’임과 동시에 외교사절단을 응대하는 공간으로 알려져 있다.

몇 해 전 커피와 관련된 조금은 우습지만 신박해 마지않은 소식을 접한 바 있다. 세계 대회에서 몇 차례나 우승을 거머쥔 유수의 바리스타가 우리나라의 믹스커피를 맛보고 극찬을 전했다는 실로 믿기 힘든 이야기가 바로 그것이다.

우리에겐 너무나 친숙하고 간편하기 만한 믹스커피가 외국 바리스타의 입맛에는 적잖이 충격이었나 보다. 믹스커피의 출현은 커피자판기와 맥을 같이한다.

1970년대 후반 D식품회사에서 출시한 믹스커피가 선풍적 인기를 끌며 커피자판기의 수요와 공급도 기하급수적인 증가세를 보이기 시작했다.

친구와의 우정을 도모할 적엔 ‘캔 커피’를 함께 나누자. 사실 이 모든 것이 TV광고의 폐해이긴 한데, 어찌됐건 대한민국 최초의 아시안게임이 열린 해인 1986년, 라면을 주식으로 삼던 어느 어린 육상선수와 더불어 캔 커피는 대중 앞에 첫선을 보이게 된다.

추출 후 음미해야 하는 ‘원두커피’의 초입은 1988년 서울올림픽이 터줬다. 당시 올림픽 유치와 더불어 ‘해외여행 자율화’ 조치가 단행되며 외국 왕래가 잦아짐에 따른 결과로 해외로부터 의 원두 도입은 ‘대중화’로 업그레이드 되기에 이른다.

우리에겐 너무나 친숙하고 간편하기 만한 믹스커피가 외국 바리스타의 입맛에는 적잖이 충격이었나 보다. 믹스커피의 출현은 커피자판기와 맥을 같이한다.

1970년대 후반 D식품회사에서 출시한 믹스커피가 선풍적 인기를 끌며 커피자판기의 수요와 공급도 기하급수적인 증가세를 보이기 시작했다.

친구와의 우정을 도모할 적엔 ‘캔 커피’를 함께 나누자. 사실 이 모든 것이 TV광고의 폐해이긴 한데, 어찌됐건 대한민국 최초의 아시안게임이 열린 해인 1986년, 라면을 주식으로 삼던 어느 어린 육상선수와 더불어 캔 커피는 대중 앞에 첫선을 보이게 된다.

추출 후 음미해야 하는 ‘원두커피’의 초입은 1988년 서울올림픽이 터줬다. 당시 올림픽 유치와 더불어 ‘해외여행 자율화’ 조치가 단행되며 외국 왕래가 잦아짐에 따른 결과로 해외로부터 의 원두 도입은 ‘대중화’로 업그레이드 되기에 이른다.

많고 많은 커피의 종류

커피에 조예가 깊은 이들에겐 큰 메리트 없겠으나, 최소한 커알못(커피를 잘 알지 못하는 이들)에게 만큼은 향후 커피 선택의 범주를 높여주는 나름 유용한 정보일 것이라 믿어본다. 그런 의미로 ‘특별’하고, ‘특이함’을 철저히 배제한 채 가장 대중적인 커피 종류들로만 엄선(?), 소개해보고자 한다. 여기에 하나 더, 대중적 커피에도 나름의 사연과 개별의 방식이 있다는 정도의 소소함도 더불어 만끽해 보길 바란다.

서두에서도 언급했듯 커피 세계(?)에선 ‘떡국’과도 같은 시그니처마저 띤다. 떡국을 한번 먹을 때마다 하릴없이 한 살을 더 먹듯이 아메리카노는 진정한 어른의 등용문(?)이랄까.

여하튼 가장 대중적이되 쌉쌀한 향취가 일품인 아메리카노는 에스프레소 기반에 물을 추가한 후 연하게 만들어 낸 커피다. 조금 더 강한 맛을 원한다면 자신 있게 ‘샷’을 추가해 보자.

서두에서도 언급했듯 커피 세계(?)에선 ‘떡국’과도 같은 시그니처마저 띤다. 떡국을 한번 먹을 때마다 하릴없이 한 살을 더 먹듯이 아메리카노는 진정한 어른의 등용문(?)이랄까.

여하튼 가장 대중적이되 쌉쌀한 향취가 일품인 아메리카노는 에스프레소 기반에 물을 추가한 후 연하게 만들어 낸 커피다. 조금 더 강한 맛을 원한다면 자신 있게 ‘샷’을 추가해 보자.

커피의 아이덴티티를 오롯이 느끼고자 한다면 ‘에스프레소’가 제격이다. 먼지만큼이나 잘게 갈린 원두가루를 고압에 쪄내(통과) 그대로 추출해낸 커피다. 에스프레소는 곧 ‘커피의 베이스’라고 지칭되며, 쓰디쓴 커피 맛의, 시쳇말로 ‘본좌’라 일컬어지기에도 별 무리가 없다.

흔히들 당이 떨어질 때, 아니면 급격한 스트레스를 하릴없이 만끽해야 할 때, 그때는 ‘캐러멜 마끼아또’를 선택해보자. 쉽게 단맛이 나는 에스프레소라고 떠올려보면 된다. 에스프레소에 고소한 밀크를 곁들인 후 단맛의 캐러멜 시럽으로 화룡점정을 찍어내는, 말 그대로 고소해마지않은 단맛의 향연이다.

소프트함을 원하지만 단맛은 싫다. 그렇다면 ‘카페라떼’로 한번 갈아타보자. 마키아토와는 달리 에스프레소에 오롯이 우유만 믹스해 낸다. 여기다 초콜릿을 얹는다면 바로 ‘카페 모카’로 탈바꿈한다. 흔히들 ‘코코아’ 맛과 대동소이하다고들 하는데, 어찌됐건 에스프레소가 베이스 되다보니 그 참을 수 없는 쌉쌀함, 그렇지만 딱 기분 좋을 정도의 달콤, 쌉싸름한 맛이 콜라보를 이뤄 우리의 미각을 시나브로 사로잡을 것이다.

이밖에도 호주에서 들여온 ‘플랫 화이트’와 이탈리아의 심벌 ‘카푸치노’, 푹푹 찌는 아메리카노에 차디찬 휘핑크림을 얹어 그 풍미를 더한 ‘아인슈페너’도 개별의 추출 방식으로 특유의 향취를 자랑하며 개인의 입맛을 사로잡고 있다.

이밖에도 호주에서 들여온 ‘플랫 화이트’와 이탈리아의 심벌 ‘카푸치노’, 푹푹 찌는 아메리카노에 차디찬 휘핑크림을 얹어 그 풍미를 더한 ‘아인슈페너’도 개별의 추출 방식으로 특유의 향취를 자랑하며 개인의 입맛을 사로잡고 있다.

추출에서 맛 달라진다

커피의 맛은 ‘추출 방식’에 의해 좌우된다. 추출 방식은 곧 ‘시간’을 의미하는데 그 시간의 제반도 여러 사항으로 나뉜다. 바로 입자, 물 온도, ‘로스팅’ 정도에 따른 차이다. 로스팅이란 날로 된 콩을 열을 가해 볶는 작업을 의미한다.

커피를 내리는 방식은 크게 ‘여과식’과 ‘침출식’으로 나뉜다. 여과식은 쉽게 ‘핸드 드립’과 ‘에스프레소 머신’ 정도로 이해하면 된다. 침출식은 커피 가루를 물에 잠기게 한 후 추출하는 방식이다.

그 과정을 자세히 살펴보면 미리 분쇄해 놓은 원두를 프렌치프레스라는 기계에 넣은 뒤, 뜨거운 물을 붓는다. 이후 플런저를 푸쉬, 커피 찌꺼기를 따로 빼내고 커피를 추출한다. 여기서 플런저란 압축 등에 이용되는 기계를 말한다.

온수가 아닌 특이하게 ‘냉수’로 추출하는 방식도 있다. ‘워터 드립’이 바로 그것인데, 워터 드립의 최대 장점을 꼽으면 커피 향의 기복을 최소화시킨다는 데 있다. 찬물은 뜨거운 물에 비해 ‘산화’가 현저히 낮다는 이유에서다. 산화란 화학 반응 중 산소를 얻는 과정을 뜻한다.

커피를 내리는 방식은 크게 ‘여과식’과 ‘침출식’으로 나뉜다. 여과식은 쉽게 ‘핸드 드립’과 ‘에스프레소 머신’ 정도로 이해하면 된다. 침출식은 커피 가루를 물에 잠기게 한 후 추출하는 방식이다.

그 과정을 자세히 살펴보면 미리 분쇄해 놓은 원두를 프렌치프레스라는 기계에 넣은 뒤, 뜨거운 물을 붓는다. 이후 플런저를 푸쉬, 커피 찌꺼기를 따로 빼내고 커피를 추출한다. 여기서 플런저란 압축 등에 이용되는 기계를 말한다.

온수가 아닌 특이하게 ‘냉수’로 추출하는 방식도 있다. ‘워터 드립’이 바로 그것인데, 워터 드립의 최대 장점을 꼽으면 커피 향의 기복을 최소화시킨다는 데 있다. 찬물은 뜨거운 물에 비해 ‘산화’가 현저히 낮다는 이유에서다. 산화란 화학 반응 중 산소를 얻는 과정을 뜻한다.

사실 추출 방식이나 종류 등에 앞선 ‘진정한 커피’의 아이덴티티는 바로 ‘누구’와의 ‘어떤 마음’으로 함께 즐기는 데 있다. 비록 근사해마지않는 럭셔리한 공간은 아닐지라도, 고양이 대변으로 빚었다는 수십만 원짜리 원두는 차치하고라도, 그저 좋은 사람과 입김 섞으며 호호 불어마실 수만 있다면 자판기 커피라도 그만이다. 그렇게 마주보고 마시는 커피 한잔이 간절한 오늘이다.

Good communication is as stimulating as black coffee and just as hard as to sleep after.

(훌륭한 커뮤니케이션은 블랙커피 만큼 자극적이고 각성제 역할을 제대로 한다.)

앤 린드버그.

(훌륭한 커뮤니케이션은 블랙커피 만큼 자극적이고 각성제 역할을 제대로 한다.)

앤 린드버그.